パパの皆さま、「絵本の読み聞かせ」 してますか?

日中仕事をしているパパは、なかなか読み聞かせの時間を作れなかったり、そもそも読み聞かせが苦手という方も多いのではないでしょうか。

実際、メディケア生命が行った調査によると、男女1,000人の回答者のうち、読み聞かせをしている日数が「週に1日以上」の母親が56.4%なのに対して、父親は39.0%という結果だそうです。

また、生後10ヶ月から2歳までの子どもを持つ親で、ママとパパどちらがメインで読み聞かせをしているかというアンケート調査によると、ママが94.1%なのに対してパパは5.0%と非常に少数派であることがわかります。

ですが、パパが読み聞かせを行うことは、子どもに良い効果があるのはもちろんのこと、パパ自身にとっても大きなメリットがあるんです!

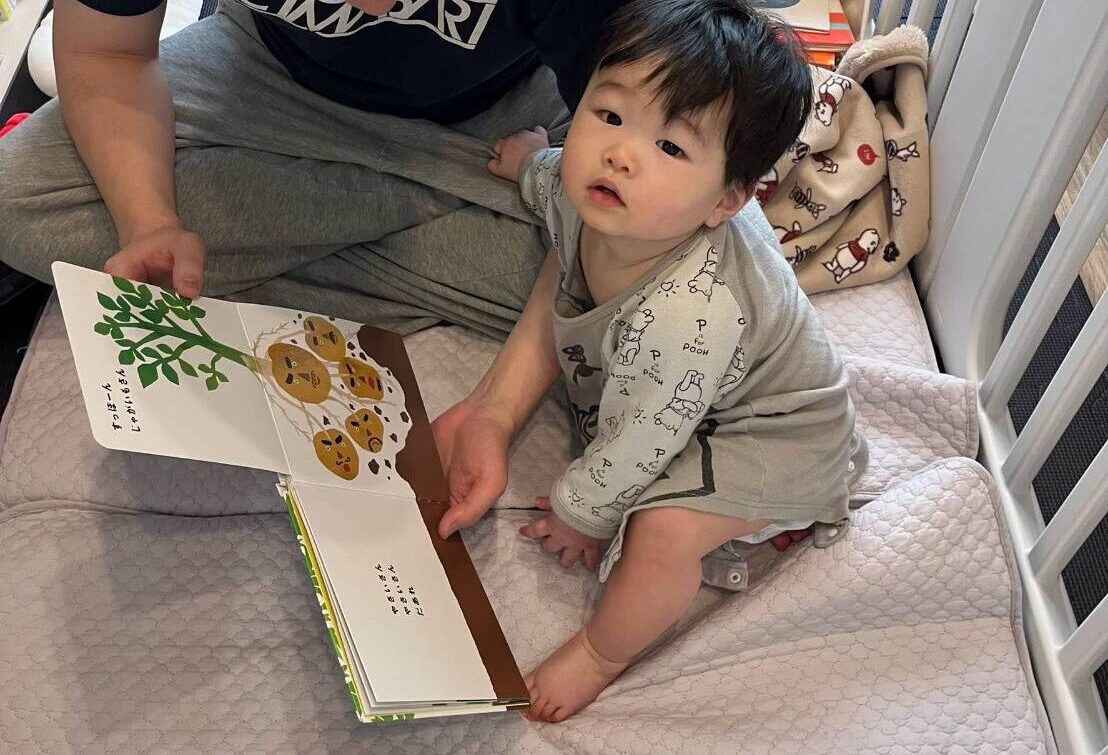

自慢ではないですが(ちょっと自慢したい)、私は息子に毎日20冊以上の読み聞かせをしています。

この習慣は、息子の生後2ヶ月から始め、生後10か月を迎えた今日まで、欠かさずに続けてきました。

※これは夫婦で決めた「あるチャレンジ」なのですが、詳しくは後述します。

もちろん毎日の読み聞かせは、時間と労力を使うことなので、決して楽ではありません。

それでも私が今日まで続けてこられたのは、息子だけでなく私自身の「ポジティブな変化」を感じているからに他なりません。

そこで今回は、パパが読み聞かせをすることのメリットや、毎日20冊以上の読み聞かせを通じて辿り着いたテクニックについてご紹介したいと思います。

今回の記事を読んでいただければ

・パパの読み聞かせって具体的にどんなメリットがあるのか?

・読み聞かせしたいけどうまく出来る自信がない

そのようなパパさんも読み聞かせに前向きになっていただけるに違いありません。

1,パパが読み聞かせをするメリット

子どもへの影響

絵本の読み聞かせが子どもの語彙力や想像力に良い影響を与えることは言うまでもないことですよね。

でも「うちではママがやってくれているから」と読み聞かせに距離を置くパパも多いのではないでしょうか。

なのでここでは、「パパ」の読み聞かせに焦点を当てたメリットをご紹介したいと思います。

著書『ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』の中で、ある研究結果について紹介されています。

それは、「ママの読み聞かせ」と「パパの読み聞かせ」の違いについてです。

具体的には、母親は絵のなかのものの名前を質問したり、数を数えさせたりしますが、父親は本のなかの出来事やものを実生活と結び付けて子どもとやりとりすることが多いそうです。

言い換えると、「ママは答えのある質問」、「パパは答えのない質問」をする傾向があるということです。

パパの読み聞かせを通じて、抽象的な質問をされる子どもは、それだけ思考力や表現力が身につくというわけですね。

だからと言って、読み聞かせ時に抽象的な質問ばかりすべきということではありません。

答えがある具体的な質問も、言語の理解力や論理的思考の成長にとても重要です。

重要なのは、異なる価値観や考え方を持ったパパママ双方から、より多角的に刺激を与えるということです。

少し話がそれますが、この著書では、ダイアロジック・リーディングという読み聞かせ手法を推奨しています。

この方法を取り入れることで、思考力や語彙力だけでなく、読解力や伝える力を含めた6つの能力を伸ばすことが期待できます。

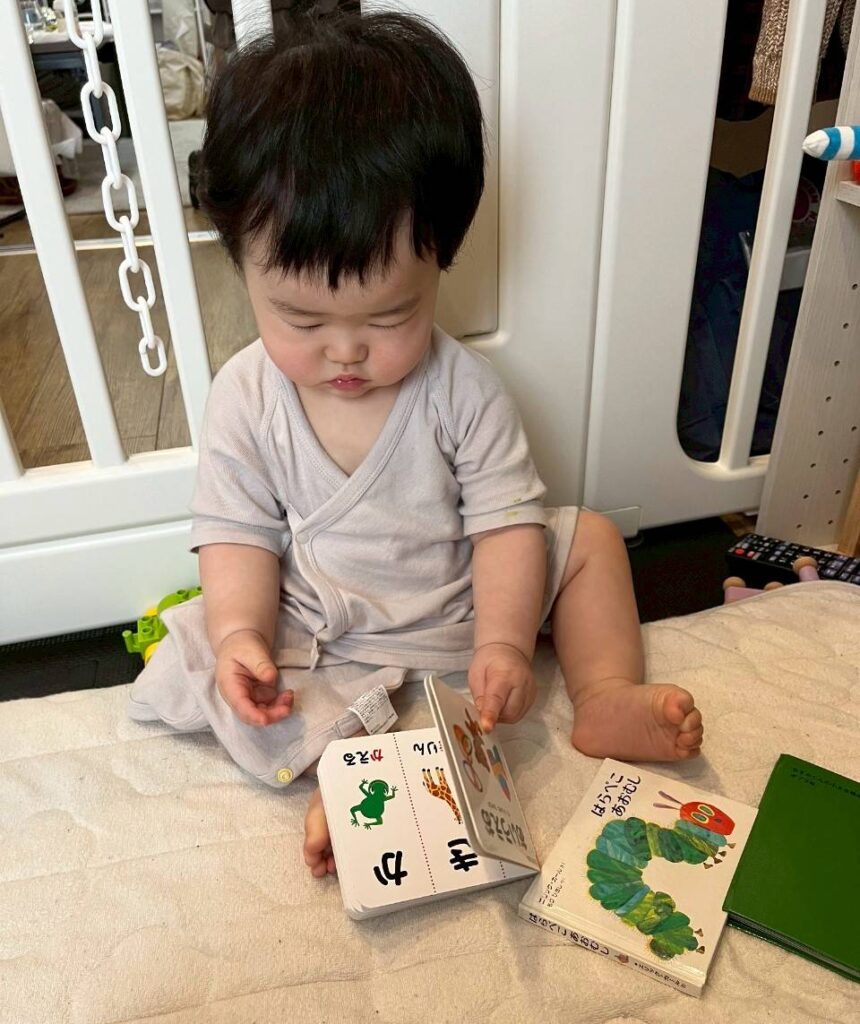

「なんだか難しそう」という印象を持つかもしれませんが、『はらぺこあおむし』等、実際の絵本を使ったダイアロジック・リーディングの実例集も紹介されているため、とても分かりやすくおススメです。

「どんなふうに読み聞かせを行うと、子どもにとってより効果的なのか」悩んでいるパパママは是非手に取ってみてください。

パパ自身のメリット

続いては、パパが読み聞かせを行うことによって生じる、パパ自身への良い影響について見ていこうと思います。

あまり知られていませんが、実は絵本の読み聞かせには読み手にも良い効果があるのです。

それは、「自尊心の向上とストレス軽減」です。

読み聞かせをした親としない親を比較した研究調査によると、読み聞かせをした親の方が、より自尊心が高まることがわかったそうです。

さらに、ストレス緩和やうつ症状の改善も見られ、仕事にも良い影響が出ることがわかっています。

子どもの成長にもつながり、親自身の精神衛生上もメリットがある。

もはや絵本の読み聞かせは、育児のスーパー特効薬ではないでしょうか。

2,ぽんパパのケース

前章では、一般的なメリットについてご紹介しましたが、ここからは我が家のケースについてお話ししたいと思います。

まず、冒頭で触れた我が家の「あるチャレンジ」についてですが、、、

それは、「1歳までに読み聞かせを10,000回達成する!」というものです。

1歳までと言っても、生後2ヶ月からの10か月間なので、1月当たり1,000冊、1日あたり33.3冊の計算です。

なかなかのチャレンジですよね、我ながらそう思います笑

このチャレンジのきっかけは、私が小さい頃お世話になっていた公文の「うた200、読み聞かせ1万、賢い子」という標語です。

これは、「幼児期(3歳目安)までに歌を200曲覚えるくらい、読み聞かせを1万回するくらい、お子さまとの言葉を通したコミュニケーションをすることが大切」ということを示したものです。

「あの公文が推奨しているなら間違いない」と、私とママはこのチャレンジを決めたのですが、そこでなぜか「これは1歳までに完了させるもの」と勘違いしていました笑

しかもこの間違いに気付いたのは、折り返し目前の生後6か月を迎えた頃でした。

約4か月間、2人がかりで何とか月1000回ペースを継続できていたので、「もうこのまま1歳までの達成を目指そう」ということに笑

2人とも長期で育児休暇を取得していたからこそ出来た挑戦です。

ちなみに、「うた200」の部分についても公文は専用の音源教材を販売しているので、普段からBGMとして流すようにしています。

2-1 ぽんパパが感じたメリット

ここでは、私自身が実際に感じたメリットについてお伝えしたいと思います。

もちろん私自身も、上記に記載したような子どもの成長や自身の精神安定としての効果を実感しています。

でも実は他にも「読み聞かせをやってきて良かったな」と思うことが2つあります。

①息子からの愛情形成の促進

以前の記事でも紹介しましたが、0歳児期は親への愛情形成の時期でもあります。

そして、その愛情形成はまずママが先で、その次にパパへの愛情形成が進むそうなのですが、日常的に読み聞かせを行うことによって、息子の愛情形成がより進んだと実感しています。

そのように実感した理由は、寝かしつけがスムーズになったことです。

読み聞かせを通じて、2人きりの時間が増えたことで愛情形成が進み、結果的に寝かしつけの時短にもつながりました。

②夫婦のチーム力UP

これは、読み聞かせの直接的なメリットではありませんが、夫婦で何かにチャレンジするということに意味があります。

1万回の読み聞かせチャレンジはとてもじゃありませんが、1人では困難です。

夫婦2人で取り組むことで、「今日は目標まで後○○冊!」とか「今日で2000冊達成!」といったコミュニケーションの機会も増え、より絆が強まります。

ちなみに我々夫婦は、読み聞かせの進捗管理を「ユリウス」というアプリで行っています。

共有機能もあるのでおススメです。

2-2 ぽんパパ流 読み聞かせテクニック

まず、読み聞かせをするタイミングですが、書籍などによると「寝る前」が効果的だと言われています。

理由としては、脳は睡眠時に記憶を知識として定着させるからだそうです。

我が家でも、夜寝る前は習慣的に読み聞かせを行っています。

ただ、息子の場合、より集中するという意味では寝る前よりも圧倒的に絵本に興味を示してくれる時間帯があります。

それは、朝です。

理由は定かではありませんが、頭の中が一番すっきりしているからかもしれません。

これまで朝に読み聞かせをしたことがないというパパさんは、是非一度休日などを利用し、朝の時間に読み聞かせを行ってみてほしいです。

次に、読み聞かせをする際の心構えです。

心構えというと、少し仰々しいかもしれませんね。

でも、この考え方はとても大事で、パパの読み聞かせモチベーションにも大きく関わってきます。

それは、「無理に聞かせない」ということです。

せっかく読み聞かせをしているのに見向きもしてくれないと、パパのモチベーションが下がってしまいそうですよね。

息子も、集中しやすい午前中すら、私の読み聞かせを無視して1人遊びしていることがしばしば笑

でも私はそこで、「無理に注意をひいたり」「読むのを途中でやめたり」はしないようにしています。

そう考えるようになったのには、あるきっかけがあります。

それは生後5か月(読み聞かせを初めて3か月くらいが経った)頃のことです。

当初の私はまだ、どうにか注意をひきながら読み聞かせを行っていました。

しかし、なかなか絵本に集中してもらえず、半ば諦めて息子の背中に読み聞かせをしていたところ、ページをめくったタイミングや繰り返し出てくるフレーズなどに反応して、本を覗き込んでくるのです。

どうやら、気に入っているフレーズやお気に入りの仕掛けページを覚えているようでした。

これには、「こっちを見ていないだけで、ちゃんと聞いているんだな」と感心したものです。

この経験をきっかけに、私は無理に聞かせる読み聞かせをやめました。

好きなタイミングで自由に反応してくれれば充分、くらいの気持ちで毎日読み聞かせをしています。

そうすることで、息子の好みの絵柄やフレーズが以前よりもわかるようになりました。

ちなみに現在の流行語は「ガタンゴトン」です。

皆さんは「言葉のシャワー」という言葉をご存じでしょうか。

これは子どもが自然に言語を身に着ける環境として、日常的に言葉に触れる機会を増やしてあげるということです。

そういう意味で読み聞かせは、まさに言葉のシャワーです。

例えこちらに意識が向いていなくても、耳にはちゃんと言葉が届いているのです。

2-3 おすすめ絵本

ここでは、これまで4000回以上読み聞かせを行ってきた私が、「これはおススメ!」と太鼓判を押す絵本を紹介したいと思います。

読み聞かせしながら動的なコミュニケーションにもつながる

①『ぴょーん』

ページ毎に色々な生き物が高く飛び跳ねる絵本です。

読み聞かせるときは必ず、途中途中で息子を「ぴょーん!」と抱き上げながら読んでいるのですが、毎回最高の笑顔を見せてくれます。

②『だっこ』

見開きごとに、様々な生き物の抱っこのしかたと、子ども相手にママとパパがそれを真似する絵本です。

ぴょーんと同じく、動物それぞれのだっこを真似しながら楽しく読み聞かせができます。

子どもが興味津々 仕掛け絵本

①『いないいないばあ! どうぶつ』

動物たちの飛び出し方がスゴイ! 仕掛け絵本の中でも特に息子お気に入りです。

②『かわいいてんとうむし』

てんとうむしが1匹ずついなくなっていく様子に興味津々。数の勉強にもなるのがうれしい。

パパと子どもがテーマの本

①『パパお月様とって』

パパが登場する絵本の定番。広がるページに子どもも夢中。

②『パパのぼり』

すごくシンプルな内容なのに、絵のタッチと迫力がスゴイ!

番外編

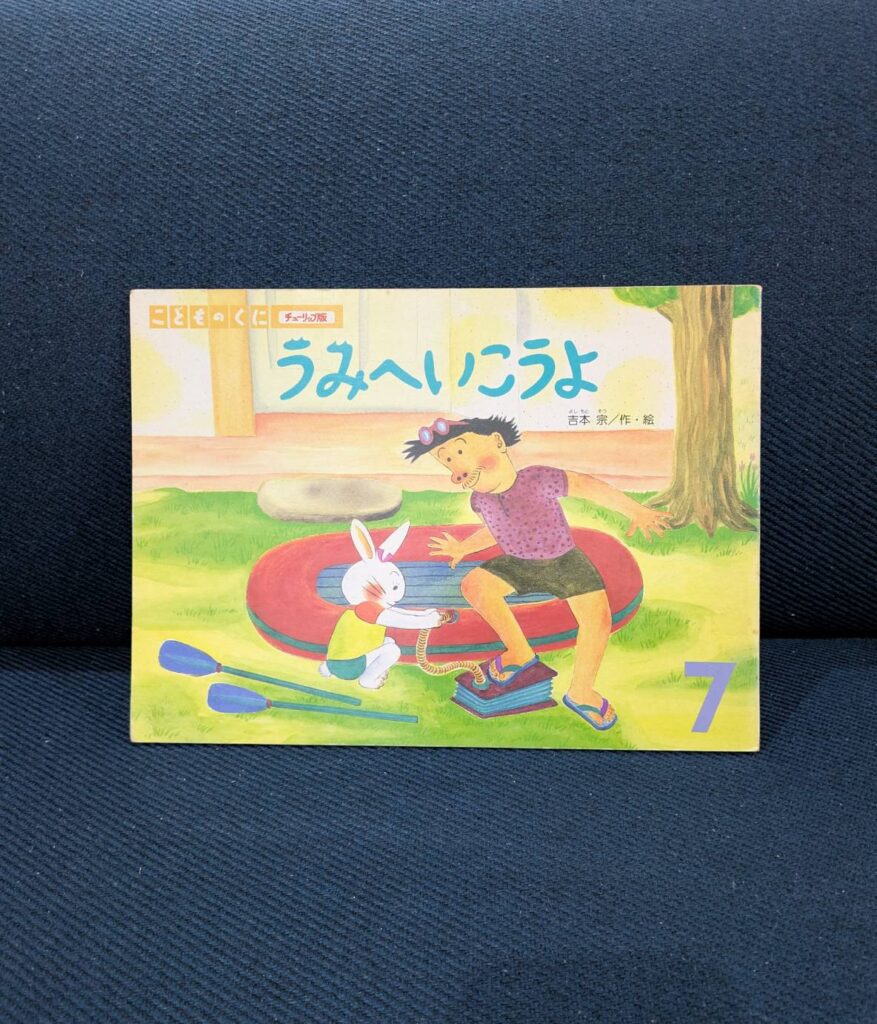

『うみへいこうよ』

この絵本は、私が小さい時に読んでいたもので、大人になった今でも大好きな1冊です。

ストーリーとしては、おっちゃんとウサギのみみちゃんが海に遊びに行こうと倉庫からゴムボートを出してくるのですが、ボートの底に穴が開いていて使えません。

落ち込むみみちゃんですが、おっちゃんは全く動じず、なんと穴の開いたゴムボートにハサミを入れていきます、、、

この絵本が面白いのは、本のタイトルが『うみへいこうよ』にもかかわらず、2人は海へ行きません。

少なくともおっちゃんは初めから海に行く気がありません笑

しかし、穴の開いたゴムボートと想像力をめいいっぱい駆使して、2人は海を大冒険するのです。

当時の私は、子どもながら「こんなおっちゃんになりたい」と思った記憶があります。

親になった今、この絵本のようなおっちゃんになれているかはわかりませんが、「今持っているものや出来ることで最大限楽しむ」という気持ちを息子にも伝えていきたいと思います。

3,読み聞かせは親子の大事なコミュニケーション

今回は、パパによる読み聞かせのメリットや私自身の経験をお伝えすることで、少しでも読み聞かせに前向きなパパが増えてほしいという気持ちで記事を書きました。

しかしそのために一番必要なことは、研究成果としてのメリットでもなければ、私の経験則でもありません。

それは、パパ自身が読み聞かせが楽しいと思ってもらうことです。

読み聞かせは親子にとって幸せな時間です。

読み聞かせというコミュニケーションを通じて子どもの成長を感じることもできます。

・この間まで動かせなかった仕掛けを指で動かせるようになった!

・「バイバイ」のシーンで手を振れるようになった!

読み聞かせはそんな子どもの成長を教えてくれるコミュニケーションでもあります。

是非、絵本の読み聞かせを通じて、親子の幸せな時間を積み重ねてほしいと思います。

Wrote this article

ぽんパパ

2024年6月に第1子(息子)が誕生した好奇心旺盛パパ(30代前半) 1年間の育児休暇を通じて、パパのための育児情報を発信中! 田舎が大好きで、これまで8県で居住(各県2年以上)。 【趣味】 映画⇒500本以上所持。 ゲーム⇒10時間ぶっ通しは余裕。 キャンプ⇒道具が好き、焚火も好き。 資産形成⇒20代で『老後〇〇万円問題』の純資産突破。