こんにちは、ぽんパパです。

昨年6月に息子(第1子)が誕生し、早いもので育児休暇も8カ月が経過しました。

1年間の育児休暇を取得したと言うと、いまだに驚かれることが多いですが、男性の育休取得率や取得期間は年々増加しています。

それ自体はとても喜ばしいことだと思います。

しかし、私にはずっと気になっていることがあります。

それは、、、

第1子におけるパパ育休の必要性があまり認知されていない

ということです。

「1人目ならママだけで何とかなるでしょ」とか

「パパが育休を取る必要があるのは上の子がいる場合でしょ」

といった発言をTVや人づてに聞くことがあります。

(幸いなことに私の周りは理解のある方ばかりですが)

もちろん第2子以降は圧倒的に人的リソースが必要になることは、1人しか経験していない私でも容易に想像がつきます。

しかし、第2子以降の育休を、より有意義なものにするためにも、第1子におけるパパの育休はとても意味があると思います。

そこで今回は、私自身が育休を通じて感じた

第1子の時こそパパが育休を取得すべき理由

についてお話ししたいと思います。

「育休をどうしようか悩んでいる」

「育休は第2子以降から取るつもり」

そう考えているプレパパ(プレママ)の方々は、是非今回の記事を読んでいただき、第1子での育休について考えるきっかけにして頂ければと思います。

1,第1子におけるパパ育休の実態

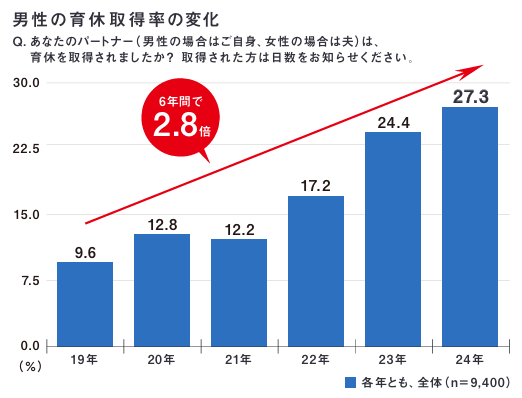

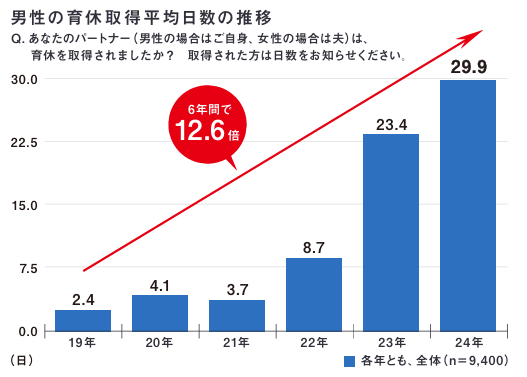

積水ハウスが出している「男性育休白書2024」によると、男性の育休取得率は27.3%、取得日数は平均29.9日だそうです。

いずれも過去最高の数値のようですが、まだまだ伸びてほしいですね。

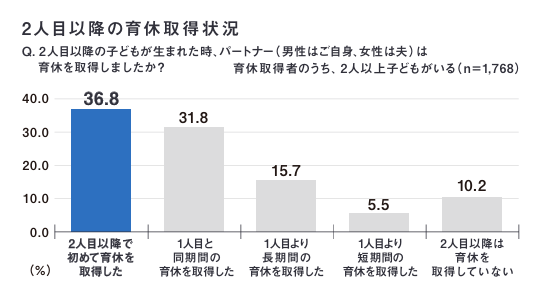

白書の中で私が注目したのは、第2子以降の育休取得に関するアンケート結果です。

それによると、2人目以降で初めて育休を取得したという男性が3割以上もいる結果となっています。

意外と知られていない数字ではないでしょうか。

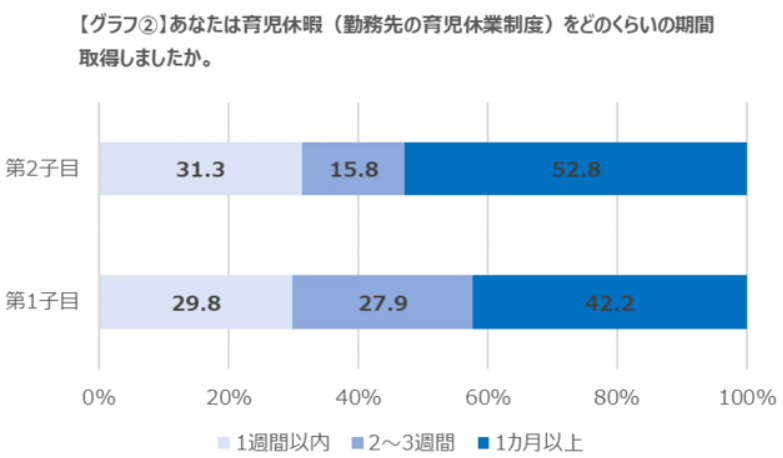

また、転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社が行った意識調査によると、取得日数に関しても、第2子以降のほうが長くなる傾向にあるようです。

もちろん、本章の初めにご紹介したように、取得率や取得期間は年々上昇していますので、1人目よりも2人目の時の方が高い数字が出るのは頷けます。

しかしそれを加味しても、第1子と第2子以降の間には、大きな差があるようです。

2,なぜ第1子の取得率が低いのか?

そもそも、なぜこのような状況が生じているのでしょうか。

これについては、理由が2つ考えられます。

まず1つ目は

当事者であるパパママが育休中にやること(育児)のイメージを具体的に持てていない

ということ。

実際、2人目以降に初めて取得した男性へのアンケートでは、取得理由について「1人目の育児を経験して取得したほうが良いと思ったから」といった回答がありました。

これは言い換えると、「1人目の時には育児についての理解が不十分だったため取得機会を逃した」とも読み取れます。

一方で2人目以降の場合、パパからすれば「上の子の面倒を見る」という具体的な役割がイメージしやすいですよね。

その結果、第1子と第2子以降で取得率に差が生じているのではないでしょうか。

これに関しては、やむを得ない部分もあるかと思いますが、願わくば今以上にプレママ・プレパパ教室などの育児の予習機会が増えてくれると嬉しく思います。

そしてもう1つの理由は、冒頭でも触れた

いまだに第1子にパパ育休は不要という世間の風潮がある

ことです。

実際に「第1子からパパが育休を取るのは甘えではないか」といった根性論的な考え方を持った方が少なからず存在します。

こういった考えは、男性育休の浸透と共に少しづつ減少していくかと思いますが、第1子・第2子以降に関わらず、育休に対して後押しの言葉があふれる世の中になってほしいですね。

3,第1子こそパパ育休を取得すべき最大の理由

前置きが長くなってしまいましたが、私が育休を通じて感じた「第1子こそパパが育休を取得すべき理由」はズバリ

ママパパが共に子育て素人だから

です。

もう少し具体的に言うと

子育てスタイルを2人で作り上げることができる唯一の機会だから

です。

これは当たり前のように感じるかもしれませんが、ものすごく重要なことです。

子育てには、家族それぞれの形があるものですが、例え子どもが5人いたとしても、子育てスタイルは1人目の育児の時点で大部分が確立されます。

※もちろん育児グッズなどの細かい部分は変化すると思います。

だからこそ、子育てスタイルを確立する第1子育児の段階で、パパがしっかりと関わっておく必要があるのです。

はじめての育児はまさに手探り状態。

「肌が荒れ気味だけど病院に行った方がいいかな?」

「泣いたらすぐ抱っこすべきかな? それとも少し様子を見るべきかな?」等など

こういった不安に対し、日々試行錯誤することで、徐々に我が家の育児スタイルが確立されていきます。

この試行錯誤を夫婦2人で行っていくことが大切なのです。

これにはもちろん、ママの負担を軽減するという意味もありますが、パパ自身のためでもあります。

仮に子育てスタイルの形成をママだけに任せてしまった場合どうなるか考えてみましょう。

おそらくママは、とてつもない苦労の果てに子育てスタイルを確立するはずです。

↓

ところが、その形成過程に携わっていないパパは当然勝手がわかりません。

↓

育児を手伝おうにも(そもそも手伝うという意識が誤りですが)逐一ママに聞かないとわかりません。

何も聞かずにやろうものならそれこそ怒られます。

↓

結局、スタイルを乱されるママにとっても、空回りしてしまうパパにとってもストレスが生じることになります。

だいぶ極端な例になってしまいましたが、あながちあり得ない話でもないと思います。

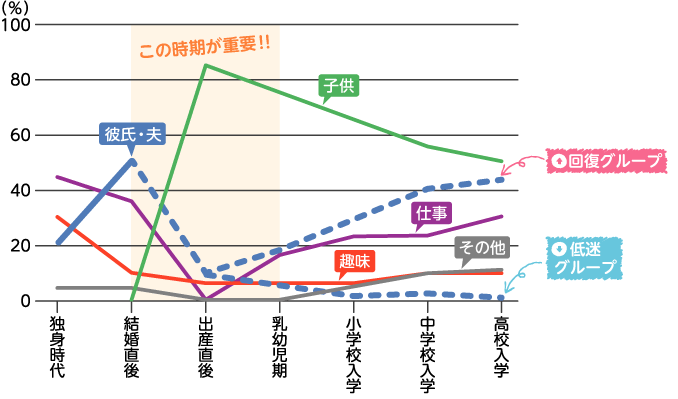

ここで有名なグラフを見てみましょう。

渥美由喜著「夫婦の愛情曲線の変遷」

女性の愛情曲線のグラフですね。

出産直後から、パパに対するママの愛情が回復するグループと低迷したままのグループ。

この違いは、パパが子育てに携わったかどうかで分かれるといわれていますが、私の考えでは、子育てに携わるだけではなく「子育てスタイルの構築に携わったか」が大事だと思っています。

要するに、労働力としての携わりだけでなく、一緒に試行錯誤して精神的に支えあったかということです。

体力的な協力と精神的な協力、この両輪が揃って初めてママはパパのことを素晴らしいパートナーだと思えるのではないでしょうか。

ここまで書いてきたように、1人目の子育てというのは、第2子以降の子育てにも大きな影響を与える極めて重要な時期だと言えます。

だからこそ、第1子でパパが十分な育休を取得し、夫婦2人で子育てスタイルを構築することが、家族の未来にとってとてつもなく価値のあることだと思うのです。

4,育児はチーム戦

最近SNSなどで、ワンオペ育児という言葉をよく見かけます。

ワンオペ育児という言葉に明確な定義はないと思いますが、私はこの言葉が好きではありません。

もちろん「夫婦のどちらか(あるいは2人とも)は外で仕事をしているのだからワンオペはやむを得ない」という声もあると思います。

しかし私が言いたいのはそういうことではありません。

「自分はワンオペ育児をしている」とパートナーが感じていること自体が望ましくないことだと思います。

というのも、私にはどうしてもワンオペ育児という言葉が使われる際には、少なからず孤立意識があるのではないかと思えてしまうからです。

たとえ日中は仕事で不在でも、夫婦が揃った際には育児についての相談や話し合いがきちんと出来ており、また家にいる限られた時間の中で自発的に子育てに関わってくれる。

このようなパートナーを持ったママ(あるいはパパ)は果たして、「自分はワンオペである」と言うでしょうか?

育児はチーム戦です。

「辛いことは2人で分け合い、楽しいことは2人で共有する」

そうすることで、より一層夫婦や家族の絆が強固になっていきます。

今現在、そしてこれから子育てを迎えるパパママが、素晴らしいチームとなり、子育てを楽しめることを心から願っています。

インスタグラムでは私たち夫婦のチーム育児6箇条についても紹介しています。

興味のある方は是非ご覧ください。

Wrote this article

ぽんパパ

2024年6月に第1子(息子)が誕生した好奇心旺盛パパ(30代前半) 1年間の育児休暇を通じて、パパのための育児情報を発信中! 田舎が大好きで、これまで8県で居住(各県2年以上)。 【趣味】 映画⇒500本以上所持。 ゲーム⇒10時間ぶっ通しは余裕。 キャンプ⇒道具が好き、焚火も好き。 資産形成⇒20代で『老後〇〇万円問題』の純資産突破。